前回、穂高岳山荘テント場までの道のりをレポートしました。

(前回の記事はこちら→【登山】テント泊でいく奥穂→西穂縦走 1,2日目|横尾、穂高岳山荘のテント場でのんびり過ごす)

今回は、ついに核心部「奥穂→西穂縦走」に迫ります!

ここまでの記録

奥穂→西穂縦走の注意点などはこちらにまとめました。

【登山】テント泊でいく奥穂→西穂縦走|準備、注意点、どちら向きがいいかを解説

3日間の行程の1,2日目の記録はこちらに書きました。

【登山】テント泊でいく奥穂→西穂縦走 1,2日目|横尾、穂高岳山荘のテント場でのんびり過ごす

3日目 奥穂・ジャン・西穂から上高地まで

いよいよ今回の縦走の核心部です。

この時点では新穂高と上高地のどちらに下りるか決めていなかったので、ロープウエイの時間に間に合うように、そして日が昇って暑くなってからの行動時間を少しでも減らせるように、なるべく早く出発しました。

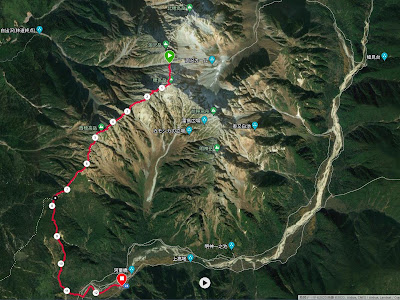

コースと歩行時間

- 出発時間: 8/11 4:56AM

- 歩行距離: 12.72km

- 歩行時間: 9h55m

※ガーミン2Xで計測。歩行時間は休憩時間含む。

朝の穂高山荘

3時起床。

夜が明ける前。山荘前から松本方向を眺める。

もうすぐ日の出。

5時過ぎ。

奥穂高に登り始めのころ。

みなさん、山荘から出て朝日を見てますね。

奥穂高岳登頂

奥穂高岳は今回で3回目の登頂なので淡々と登っていきます。

登り始めて30分ほどで山頂に到着。

風もなく快晴。ジャンダルムに挑戦するには最高のコンディションです。

これから目指すジャンダルムを臨みます。

緊張と不安でドキドキしますが、ここまでくると冒険が始まることへのワクワクの方が上回ってきました。

馬の背

一般ルートじゃないことを示す注意書き。

ジャンダルム方面へは3名の先行者が見えます。

一番右の方は馬の背を下りているところです。

馬の背の頂上から見下ろした写真。

実際に馬の背に立ってみると、動画で見たよりも切り立っておらず高度感もなく、これならイケると自信がわき、心が落ち着きました。

馬の背を少し下りたところ。

たぶんここが馬の背の最大の難関です。

ちょっとだけ足が届きづらいのです。

ポイントは赤丸の岩の縁と、矢印で指している岩のくぼみ(クラック)です。

この2つに足を置くようにするとうまく次に進めます。

そして無事、馬の背を下りられました!

ネットでよく見る「↑ウマノセ」の文字です。

先行者の下り方を参考にできたこともあって難なくクリアできました。

馬の背に立って怖いと思った方は、誰か先行者を待って参考にするといいと思いますよ。

この後も登山者がぞくぞくと馬の背を下りてきます。

けっこう人が多いんだなーと思いました。

ロバの耳

馬の背からロバの耳へはいったん大きく下降します。

そして下図の赤矢印のように鞍部から登り返します。

矢印の先の人が立っているところまで登り、その先は点線で示したように上に上がった後、右にトラバースし、さらに垂直に登ったと思います。(いまいち記憶があいまい)

|

| 上の写真の拡大版 |

鞍部から馬の背側を見上げるとこんな感じ。

こうやって見るとけっこう垂直ですね。ここを下ってきました。

さあ、ロバの耳を登ります!

トラバースするところは鎖が付いています。

下の写真はロバの耳の垂直な壁を登り終えた後に見下ろしたところ……だったと思います。(写真が多くてわからなくなった)

ロバの耳が終わると、にょきっと天に伸びるジャンダルムを正面から眺めることができます。

天空の城って感じがしてかっこいいですね。イメージのなかにあるジャンダルムそのものです。

ロバの耳の登りは体力こそ要りますが、怖くはありませんでした。

但し、途中で知り合った人が「ロバの耳の下りは足のかけ方がわからなくて怖かった」と話していました。

西穂から歩いてくる場合、体力の落ちた後半にロバの耳の下りが待っているので、集中力を切らさないよう注意が必要です。

ジャンダルム

ここまで来ればジャンダルムは間近です。

直登はせず、おとなしく「西ホ」のマークの方へ進み上高地側を巻きます。

西穂側にちょっとしたスペースがあるのでそこに重い荷物をデポします。

身軽になってジャンダルム最後の登りへ。

ぐるっとトラバースして、少し登ると……、

天使が待つジャンダルム山頂!!

ついに聖地にたどり着いたぞ!

ジャンダルム山頂はまさに絶景!

空の青が絵の具のように鮮やか。

ファンタジーの世界にいるようです。

ぐるっと回ると……、

槍ヶ岳~。

御嶽、乗鞍~。

南アルプス、富士山~。

そしてこれから行く西穂高岳(中央右)。

雲一つないので360度全てが見渡せます。

惜しむらくは先がまだまだ長いこともあって気持ちが急いてしまい、のんびりできなかったことです。

あとで写真のタイムスタンプを見たら頂上にいたのは10分程度でした。

せめてあと5分くらいぼおっと頂上に立って、登頂の喜びをかみしめておけばよかったなと。

ジャンダルム−西穂高岳コースについて

奥穂−ジャンダルム間は奥穂-西穂コース全体の1/3にすぎません。

ジャンを制覇したぞー!なんて喜んでいますが、実はまだ始まったばかり。先は長いのです。

そしてジャンダルムから先の情報というのがネットにはあまりありません。

ならば、僕がしっかり写真に撮ってブログで詳細に記述しようではないか!と意気込んでいたのですが、結果的には写真も少なく、しかもどの写真がどこのものだかわからない、という惨状。

思ったよりもひょいひょいと進めちゃって、立ち止まって地図を確認したり写真を撮ったりする機会が少なかったんですよねー。マイルストンの1つである天狗のコルの標識や避難小屋跡も気づかずに通り過ぎてしまったし。反省反省。

ということで、この先の写真は整理できていないものが多いので、Q&A形式で、西穂までのコースの様子を紹介します。

Q1. 下りが多くなりますが、危険な箇所はありますか?

A1. 鎖や、ガレ場はありますが、馬の背のような高度感のある切り立った場所はありません。ここまでに比べると、難易度は下がります。それでも一般道よりはハードで長丁場なので、緊張感は維持しないといけません。それが大変でした。

Q2. 浮石が多いガレ場、ザレ場がありますが落石は大丈夫でしょうか?

A2. 1箇所、落石が多そうなところを下りました。そのときは石を落とさないよう慎重に、また登ってくる方に声をかけて、万が一石を落としても大丈夫なように、譲り合ってすれ違いました。

浮石については、あることはありますがヒヤッとするような体験はありませんでした。ただ、他の方の登山記録を読んでいるとつかまった石が両手とも浮石で恐怖を感じた、というものがありましたので一挙手一投足慎重に。

Q3. 狭い道が多そうに見えますが、対向者とすれ違えますか?

A3. 動画などで見ると、人一人歩くのがやっとな狭い道がずっと続いているように見えますが、実際にはそこまで狭くありません。すれ違えるスペースはたくさんあります。

Q4. ザックを置いて休憩できる場所はありますか?

A4. あります。下り基調ですが、実際には小さなピークを繰り返します。コル(鞍部)にはビバークできそうなスペースがあるのでそこで休憩できます。

ジャンダルムから先は長い下りや逆層スラブなどありますが、慎重に緊張感をもって歩けば、晴れた日なら問題なく進めます。但し、雨で岩肌が濡れていると難易度が大幅に上がります。スリップの危険があります。

またマーキングも多いので大きく道に迷うことはそうそうないと思います。但し、○はあるのですが✕はありません。そのためうっかり崖のほうに入っていく可能性があります。ちょっとでもおかしいと思ったら元の道に引き返しましょう。

基本的にはこのコースでは鎖のない危険な場所を下ることはありません。

天狗の頭

ジャンダルムの先は基本的に下りです。

下りながらいくつものピークを越えていく感じです。

ちょくちょくこんな感じでザックを置いて休憩できそうな場所があります。

このへんとかもうどうやって下りたのか覚えてないですが、とりあえず岩が浮いてないか確認しながら慎重に。

垂直な鎖場。降りてこようとしている方がいますね。

ここを登ります。

赤茶けた場所に出ます。

目の前のピークの先に天狗の頭があります。

狭い道をトラバースします。怖くはないですが慎重に。

名前のないピークをよじ登ります。

ピークを越えるとようやく手の届くところに天狗の頭が見えてきます。

この時点で、天狗のコルをすでに通り過ぎてしまったことに気づきました。いったいどこにあったんだろ??

そして天狗の頭、登頂!!

ここも360度のパノラマ!

わが故郷の白山も遠くに見えます。

お隣には笠ヶ岳。

そしてこれか行く西穂高岳がもう目の前……ってことはないですね。

意外とまだまだ遠いです。

エナジーゼリーを補給して再び歩き出します。

逆層スラブ

間天のコル、そしてその手前にある逆層スラブに向かって下降します。

これが逆層スラブの鎖です。

この写真で見るとどういう斜度なのかよくわからないですね。

間天のコル。

ここから登り返しになります。

コルから見上げた逆層スラブの上り。

登り返して見た逆層スラブ。

ん-、こうやって写真で見ると目の錯覚なのか、なんで人が立っていられるのかわからない地形に見えます。

でも実際には難所というほどはなく、普通に下れました。雨で濡れているとスリップが怖いですが、晴れていれば問題ないと思います。

間ノ岳

逆層スラブも攻略し名の知れた難所は全てクリア。

次は間ノ岳を目指します。

左右が切り立っていてやや狭い道を行きます。

鎖を登ります。

間ノ岳山頂。

特に休憩する場所もなく、左側の矢印に沿って通り過ぎていきます。

この後、ガレ場の下りになります。

石を落とすと危険なので上りの人に声をかけて譲り合ってすれ違いました。

この後、道を間違えて崖の方に行ってしまうという痛恨のミス。

道がわからなくなったので素直に登って戻りました。

マーキングは〇があっても×はないので、間違った道に入ってもわからないんですよね。

怪しいと思ったらおとなしく引き返しましょう。

P1

西穂までもうちょっと!のはずなのですが、なかなかゴールが見えません。

このへんから少しずつ疲れを感じるようになりました。

登りがどーん!

振り返ると、ジャンダルムがあんなに遠く。

どこを通ってきたんだろうという狭い稜線。

ようやくP1が手に届く近さに見えて来ました。

と言ってもまだ細かいアップダウンがあり体力を地味に削ってきます。

ハイマツの稜線。

鎖場をトラバース。ここまで来るとこういう道も見慣れてきましたね。

P1への最後の登り。

そしてP1!!

ここまで来れば西穂高岳は目と鼻の先です。

とはいえ最後まで気を抜かずに慎重に。

西穂高岳

そして西穂高岳山頂!!

時間は10:20。テント場を出てから5時間20分が経過しました。

真っ青な空!

標識の後ろには笠ヶ岳が隠れています。

持ってきたカロリーメイトを食べながら、ジャンダルムを振り返ります。

この岩山の続く先にあるのがジャンダルムです。

西穂から見ると岩が一体になって見えてよくわからないですね。

この道を全部歩いてきたんだー、と思うと感無量。

拳をこっそり強く握って脇の下でガッツポーズを取りました。

がんばったー。やったぞー!

西穂高岳−西穂山荘コースについて

西穂高岳以南はこれまでのコースに比べるとハードさがグッと下がります。

下るだけですし、登山客も増えるので安心感も増します。

西穂高岳山頂からこれから行く道を確認して進みましょう。

ピークに人だかりができているところが、手前からピラミッドピーク、独標です。さらに右奥には西穂山荘も見えます。

これまでに比べると道の難易度は低いとはいえ、狭い稜線を歩いたり鎖もあったりするので注意は怠ってはいけません。

この日は天気が良かったこともあってか、独標をピストンする人が多く、独標の山荘側は上りと下りの渋滞が起こりました。

なお、このコースの詳細はこちらの記事に記載しています。

⇒【感想】西穂高岳・焼岳縦走 1泊2日 前編|晴天の西穂は360度の大パノラマ!

西穂山荘

西穂山荘はすでにテント場が満員で、玄関前のスペースは休憩する人でごった返していました。

13時に山荘に到着。

ロープウエイの終電までは余裕があります。

体力もまだ残っています。

ということで、新穂高ではなく上高地に下りることにしました。

持ってきた2.5Lの水も尽きたので山荘で0.5L/100円で水を購入。

トイレを借りて休まずに早々に出発します。

西穂−上高地コースについて

西穂山荘のテラスで、上高地から登ってきたパーティにお会いしました。

その方たちが「道も整備されていて、登りやすかったです」と教えてくれました。

その言葉通り、下りも非常に歩きやすかったです。

木道あり。

中間点には「宝水」という水場があります。

暑い日が続いていましたが渇水することなく水が流れていました。

傾斜は手を使うほどきつくなく、水平移動はほぼありません。

つまり効率よく標高を下げてくれる(逆なら上げてくれる)コースと言えます。

西穂山荘から1時間3,40分で登山口に到着。

コースタイムよりも早かったです。

マニアックなルートですが歩きやすく効率的に標高を上げ下げできるので良いルートだと思いました。

上高地BTへ

登山口に着いてももう少しだけ歩きます。

バスターミナルまで戻る必要があるからです。

梓川越しに穂高連峰を見ることができました。

今朝、あの高みにいて今ここまで下りてきたんだと思うと、奥穂−ジャン−西穂を踏破したという実感が湧いてきて、やったぞーー!って叫びたい気分になりました。叫びはしませんでしたが、ちょっとニヤニヤしてたかも。

バスターミナルは、この日が山の日ということもあり、バス待ちの行列ができていました。

もっとも増便していたようで待つには待ちましたが、3台目のバスであかんだな駐車場に戻ることができました。

感想

長年憧れていた奥穂→西穂縦走、そしてジャンダルム登頂を果たせて、とても充実した忘れられない夏になりました。

コースタイムも長く危険箇所も多いコースなので慎重に慎重を重ねての登山でした。おかげでヒヤッとする瞬間もなく最初から最後まで余裕をもって歩けました。

唯一の心残りは天狗のコルを気づかずに通り過ぎてしまったことですね。

避難小屋跡や天狗沢へのルートを見たかったので、残念です。

さて初めてジャンダルムを登り奥穂・西穂縦走される方へは、次の3点をアドバイスとして送ります。

- 前日は早めに宿泊場所に着いて本番に備えて体力を温存しておく

- 晴れた日に挑戦する。できれば風も少なめ。岩場が濡れた日には行かないこと

- 下りで体力的に楽な奥穂→西穂コースがおすすめ

また途中に水場はないので、夏なら熱中症にならないためにも2L以上の水を持っていってください。僕は2.5L 持っていきましたが、西穂山荘に着いた頃には空になっていました。

想像していたよりも登山客が多かったのでハイシーズンの晴れた日なら、単独行でもそれほど寂しくなく歩けると思います。

コメント

コメントを投稿