2023年8月、ついに念願の奥穂・西穂縦走をしジャンダルム登頂を果たしました!

やったーーー!!

ジャンダルムの頂きに立ったとき、そして上高地に下りて西穂・奥穂の山容をあらためて見上げたとき、長年の夢が叶ったことを実感して、ものすごく嬉しかったです。

ということで、お盆休みにテント装備で奥穂・西穂縦走した2泊3日をレポートします。

奥穂・西穂ルートは一般登山ルートのなかで最難関です。

僕がどんな準備をし、当日どういう装備だったか。

実際に歩いてみた感想は?注意点は?

奥穂→西穂と西穂→奥穂、どちらのコースがおすすめか?

などを書きます。

これからこの難所に挑戦されるかたの何かしらの参考になれば幸いです。

どんなコース?

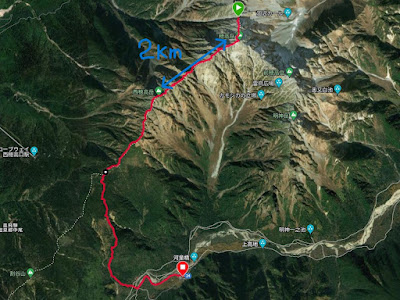

穂高岳山荘を出発して標高3190mの奥穂高岳から2909mの西穂高岳を縦走して西穂山荘に至ります。

奥歩から西穂までの直線距離は約2kmしかありませんが、馬の背、ロバの耳、ジャンダルム、逆走スラブなどの危険箇所があり、コースタイムは約6時間もかかります。

途中小屋や水場はなく、エスケープルートもない(に等しい)、というハードなコースです。

そのため事前の準備や装備が大事になってきます。

準備したこと

僕が登山に行く前に準備したことを紹介します。

天気予報の確認

何せ超難所だし初めてだし単独行だし、とにかく当日の天候をすっごく気にしました。

晴れていて風の少ない日じゃなきゃ絶対に行かない!と決めていましたし。

そのため旅立つ一週間くらい前からスマホの天気予報とずっとにらめっこです。

山頂の天候がわかる「てんきとくらす」という天気予報サイトを僕は活用しました。

このサイトでは行きたい山のコンデションをA,B,Cの3段階で判定し、上空の風速も予想してくれます。

ちなみに僕が登った日の奥穂高岳はA判定で、ほぼ無風でした。

山頂の天候を事前によく調べて、好天の日に行くようにしましょう!

事前に岩場の経験

奥穂・西穂を縦走する前に岩場を登る経験を積んでおいたほうがいいと思います。

僕は前年に槍穂縦走をして大キレットを経験しました。

また地元石川の医王山の鳶岩(鎖のある岩場)を、鎖を使わずに上り下りして練習しました。

ジャンダルム手前の馬の背は高度感があるので、高所に慣れておくためにも、大キレットを一度体験しておくか、地元の岩場を何度も練習しておくことをおすすめします。

筋トレとランニング

奥穂・西穂のルート上には小屋も水場もありません。

そこで長丁場に耐えられる体力が必要になると考え、僕はほぼ毎日筋トレかランニングをして体力アップを図りました。

筋トレは、4kgのダンベルで上半身を鍛えるトレーニングを週3回程度しています。

ランニングは、月間120km以上をずっと走り続けています。

山岳保険

普段は入らないのですが、危険なルートということもあり、遭難・救援に備えて山岳保険に加入しました。

僕が入ったのは「モンベル山行保険」です。

短期加入が可能で6泊7日の1500円のコースに入りました。

なお、モンベルにはもっと安い「野あそび保険」というコースもありますが、モンベルに問い合わせたところ、奥穂・西穂ルートは「非常に難易度も高く『野あそび保険では対象外』となる本格的な山岳登攀と捉えられかねないコースですので、モンベル山行保険への加入をお勧めいたします」との回答がありました。

youtube・ブログ・ガイドブックでの情報収集

奥穂・西穂縦走している動画や、ブログ記事を探してよく読みました。

動画の良い点は実際に登るときのイメージをつけやすいことです。

悪い点は実際以上に恐怖感のある映像になってしまい無駄にビビってしまうことです。(馬の背などはGoProの撮り方のせいか、現地の体験よりも動画の方が高度感がエグいことになっていて怖かったです)

おすすめはブログです。写真に添えられた体験文の方が大変さや注意すべきところが伝わって実際の参考になりました。

現地での情報収集

最後は現地での情報収集です。

僕は前日に穂高山荘のテント場に泊まりましたが、隣のテントの方が西穂・奥穂縦走の経験者でした。

またテントを張ってから時間に余裕があったので涸沢岳を登ったとき、山頂でお会いした方も縦走経験者でした。

このお二人にコースの様子や、動画やブログではわからない自分が知りたいポイントなどをたくさんお聞きしました。

おかげで不安も減って、安心して夜眠れましたし、当日も落ち着いて難所に向き合えました。

テント泊の装備について

難所に挑むということでテント泊の装備をできる限り軽くすることを心がけました。

テントはストックを利用すれば1kg以下になる3f ul gear製”Lanshan1"。

着替えはいつもは持っていくフリースを1枚減らす。

ガス缶も予備は持たず1缶のみ。

スキットルのウイスキーも今回は我慢……と思いましたがこれは結局前日の夜に入れちゃいました。やっぱ山にはウイスキーがないと(^_^;)

ザックは45L

ザックはモンベルのキトラパック45を使用しました。

重さは1.3kgです。

UL(ウルトラライト)とまではいかないですが一昔前に比べるとかなり軽量でコンパクトだと思います。

マットはインフレータマット

マットはプロモンテのインフレータマットPMT150を持っていきました。

エアーマットでないのは、岩場のテント場でパンクしてぺしゃんこになるのを避けたためです。

ロールマットでないのは、体積が大きいためです。岩場を歩いているときにザックの外に付けたマットが引っかかるのが怖かったから。

もっとも縦走中にすれ違った方のなかにはロールマットを背負っている人もいました。まあ大丈夫なようです。

昼食はエナジーゼリー

3日目の奥穂・西穂縦走中の昼食兼行動食としてエナジーゼリーやカロリーメイト、スポーツようかんを持っていきました。

いつもはロールパンやソーセージを昼食にしているのですが、今回は落ち着いて食べる場所がないかもしれないということで簡単にすませられるエナジーゼリー系を用意しました。

もっとも実際に歩いてみるとコルなどでゆっくり休憩するスペースがいくつかあったので、何を持って行ってもまあ大丈夫だったかなぁといった感じです。

ストックは省かない

僕の場合テントにストックを使用するということもありますが、ストックは2本ともしっかり持っていきました。

もちろん奥穂・西穂縦走中にはストックを使えるシーンはありません。

そのため少しでも荷物を軽くするためにストックを持っていかないという考えもあります。

しかし、奥穂に上がるザイテングラートや、西穂から先の上高地までの下りでは体力温存や転倒防止にもなるのでストックは絶対にあったほうがいいです。

特に奥穂西穂縦走が終わったあと体力が落ちているのでストックの補助は下りで大いに役立ちました。

僕はデカトロンの1本1300円程度のストックを使っています。

これは収納時の長さが短く、重さも1本200gと軽いのが利点です。(但し、かなりチープ感がありますが)

荷物の重量は?

荷物はできる限りコンパクトにした結果、3日分の食料と、ストック、ヘルメット全て含めて、重量は11.1kgでした。

これに水0.5〜2.5kgを追加した11.6〜13.6kgが今回の荷物を重さとなります。

実際に縦走してみて、この荷物の重さと大きさで、トラバース時や下りの際に特に危険を感じたり困ることはありませんでした。

このあたりが安全に縦走するための一つの目安なのではないかと思います。

実際に歩いてわかったこと

僕が事前にネットで知り得ず、現地で経験してわかったことを書きます。

夏は水が命

奥穂から西穂までは水場のない長丁場のコースなうえ、僕が縦走した8月初旬は「災害級の暑さ」と報道されるくらい暑い時期でした。

脱水症状と熱中症が怖かったので、僕は穂高岳山荘で水を2.5L補給して持っていきました。

結果的に西穂山荘に着いたときにはほとんど飲みきり0.3Lほどしか残っていませんでした。

ネットの山行記録ではどれくらいの水が必要かは載っていませんでしたが、僕が夏に縦走した限りでは2L以上の水を持っていくことを勧めます。

夏は熱中症が怖いですからね。

コースのマーキングはある、但し……

一般コースではないので道迷いを心配していましたが、コース上にはしっかりマーキングがあります。

なのでマークを見落とさなければ道に迷うことはほぼありません。

但し、○のマークはありますが✕のマークはありません。

そのため1,2回、変な道にハマって引き返したことがあります。(あのまま進んでいたら崖を下りてた、というような笑えない場面もあり)

そのことを途中で出会った方に話してみたら「あくまでバリエーションルートだから、こっちが不正解とは言えないのではないか。本人の判断に委ねられているから」とのことでした。

なるほど。

また同じ理由からなんのわかりませんが、○のルートが複数あったりしました。左にも右にも○があり、どっちに行ったらいいんだっていう……。おそらくその人の身長や運動能力によって○かどうかが変わってくるんだと思います。

マーキングはしっかりあるので必要以上に不安がることはないですが、やはり一般ルートではないので慎重に行く先を視認しながら進むことが大事です。

休む場所はある

動画を見ているとすごい狭い道を歩いていくので、ザックを下ろして休んだりできないのではないかと心配しましたが、そんなことはありません。

有名な危険箇所以外は普通の登山道と変わらず、人とのすれ違いもできます。

またちょくちょくコル(鞍部)があり、そこはスペースが広いのでザックを下ろして休憩できます。

やりたくはないですがビバークもできます、たぶん。

思ったよりも人が多い

閑寂の稜線を一人歩いていく……という孤高のイメージでしたが、全然そんなことはなくて、老若男女問わず、けっこうな人が歩いていました。

渋滞するほどではありませんが、寂しい感じは一切ありませんでした。

下は小学6年生、上は60代後半と思える男性まで様々でした。

というのが、自分が実際に歩いてみてわかったことです。

注意点だけピックアップすると、

- 夏山なら水は2L以上持っていく

- コース上には○のマーキングはあるが✕はないので迷い込みに注意する

です。

どちらのコースがよいか

よく話題になっていることですが、奥穂→西穂と、西穂→奥穂のどちらのコースが良いでしょうか?

僕は今回行った奥穂→西穂しか経験ありませんが、断然、奥穂→西穂ルートを推します。

理由は、次の3つのメリットです。

奥穂→西穂のメリット

- 最難関の馬の背、ロバの耳を最初に攻略できる

- 垂直なロバの耳が登りになる

- 基本的に下りなので体力的に楽

順に説明していきます。

まず1つ目。

このコースの場合、最難関の馬の背、ロバの耳を最初にすますことができます。

行ってみるとそこまで難しいということはないのですが、それでも初めての挑戦でこの2箇所を長いコースの最後に残すのは嫌だなぁと。体力も落ちていますし、集中力も切れてそうですし。

やはり、初めてなら、体力も気力も十分にある最初のうちに難関をクリアしておきたいところです。

2つ目。

このコースなら、危険なロバの耳を登りにできます。

ロバの耳を登ったことも下ったこともある人に感想を聞いたら、下りは足をどうかけていいかわからないところもあり怖かった、と話していました。

僕が登った感じでは、ロバの耳はたしかに垂直でハードな登りですが、慎重に進めば怖いことはないです。というか気が付いたら終わっていたので写真も撮り忘れてました。。。

|

| ロバの耳を登り終えた後に見下ろして撮ったと思われる写真 |

3つ目。

基本的に下りがメインになるので体力的に楽です。

奥穂高岳の標高が約3200m、西穂高岳の標高が約2900mなので奥穂→西穂の核心部は約300mの下りになります。(実際には複数のピークからできているので上りもたくさんあります)

さらに西穂山荘の標高が約2400mなので西穂高岳から先も500mの下りになります。

奥穂→西穂の核心部を下り基調で進み、核心部が終わった後も下りで帰れると考えると、かなり気持ちが楽ですし、体力的にも楽です。

奥穂→西穂のデメリット

次にデメリットはなんでしょうか?

考えられれるのは次の3点です。

- 危険な馬の背が下りになる

- 全体的に下りが増えて怖そう

- ロープウエイが使えないので3000mまで上がるのが大変

しかしどのデメリットも決してメリットを上回らないことを説明します。

まず1つ目。

馬の背が下りになることについてですが、ぶっちゃけ歩いてみると、案ずるより産むが易しで、そんなに恐くはありません。

動画で見るほどの高度感はありませんし、足を置く場所も決して狭くはない。途中1箇所だけひやっとするところがありますが、そこも落ち着いていけば大丈夫です。

初めてでどこを行けばいいか分からなかっったら、先行者を待って、ついていけばいいです。

晴れた休日なら人も多いので先行者は必ずいると思います。

正直、ここを上りにするためだけに、体力を消耗する上りメインの逆ルートにするのは大損だと思います。

2つ目。

下りがメインになることの危険性についてですが、ジャンダルムを過ぎた後に急傾斜で長い下りや、逆層スラブの下りなどが待っていますが、特別にものすごく危険ということはないです。他の一般道でも見られるレベルです。

下りが滑落や転倒の危険が伴うのは常です。

危険度を下げるために雨の日は避け、晴れた日に登るようにしましょう。

3つ目。

西穂→奥穂の場合、新穂高ロープウェイで標高差1000mほどをワープができますが、奥穂→西穂の場合、上高地もしくは新穂高温泉から穂高山荘まで自力で約1500mの標高差を登らなければなりません。その分、体力を消耗してしまいます。

それでも危険な奥穂・西穂を800mも登るよりは下るほうが体力的には絶対に良いです。

安全のために先に苦労を買っておきましょう。

ちなみに僕は横尾で前泊(?)したので穂高山荘テント場には昼の12時頃には着いていました。

前日の休養はばっちりで、奥穂・西穂縦走当日に疲れは残っていませんでした。

ということで、初めての方には下り基調で体力的に楽な奥穂→西穂コースをおすすめします!

まとめ

僕が奥穂→西穂縦走してみた感想と注意点などをまとめます。

- 天気予報はしっかり確認して晴れた日に挑もう

- 事前の情報収集・現地での情報収集を怠らない

- 夏山は暑いので水は2L以上持っていく

- コース上には✕のマーキングがないので道迷いに注意する

- 下り基調の奥穂→西穂ルートが体力的におすすめ

次回に続く

次回は、僕が2泊3日で奥穂→西穂を縦走しジャンダルムに登頂した記録を写真を交えながら紹介します!!

(→【登山】テント泊でいく奥穂→西穂縦走 1,2日目|横尾、穂高岳山荘のテント場でのんびり過ごす)

コメント

コメントを投稿