10月最初の土曜日、次男と三男を連れて加賀の富士写ヶ岳を登ってきました。

なお長男は登山は疲れるから嫌だと言って家で留守番(^_^;)

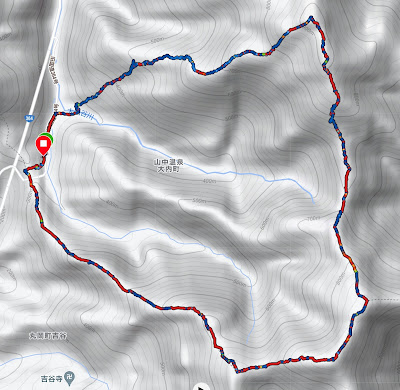

コースMAP

大河内峠の火燈山側の登山口に駐車して、富士写ヶ岳→小倉谷山→火燈山の順に登りました。

時間は6時間50分でした。

僕の持っている20年近く前のガイドブックには、このコースは「整備が悪い」ということで載っていません。

ただ、ネットの情報(YAMAPなど)を見るとこのコースで回っている方が多数いらっしゃったので今回行ってみることしました。

大内峠駐車場(火燈山側)

7時20分頃に到着。

車は自分たちを含めて3台のみ。

登山客が多くて車を停められないのではないかと心配していましたがそんなことはなかったですね。まだ暑いから、みなさん白山(=標高の高い山)に行ってるのかな?

水洗トイレが2基あります。(和式と洋式)

どちらも常時水が流れていてきれいでした。

時計回りコース

富士写ヶ岳を先に登る反時計回りと、火燈山を先に登る時計回りコースがありますが、僕らは富士写ヶ岳への急坂が登りになる時計回りコースを選びました。

途中ロープがかけられている急坂がいくつかありました。

なかなかハードですね。

初登山の次男は標高500mあたりから「疲れた」「地獄や」と連発してわめきちらし、なだめるのに大変でした。最初、樹林のなかをいくので眺望がないのもつまらなかったかなぁ。

100m登るごとに休憩を取るようにしてゆっくり登っていきます。

標高700mを越えたくらいから、視界が開けて眺望が臨めるようになりました。

振り返ると福井平野。

右手にはこれから向かう予定の小倉谷山、火燈山が連なっています。

富士写ヶ岳山頂

2時間20分ほどで山頂に到着!

ここで小休止。おにぎりを1個だけ食べます。

それにしても日が照って暑い……。

おにぎりを食べたら次男も元気になったので、予定通り火燈山へ向かいました。

小倉谷山へ

山頂からの下り始めこそ藪が多めでしたが、道は全体的によく整備されていました。

藪コギするような箇所はありません。

一回下ってまた上ります。上りの標高差はだいたい200mくらい。

途中ロープを使うような急登もありました。

小倉谷山の山頂で昼食休憩にする予定で目の前に見えるピークを目指して歩きます。

しかしそれは偽のピークでやっとこさ登ったと思ったら山頂ではありませんでした。

お腹が減った次男にぶーぶー文句を言われました。ごめんね。

|

| 偽ピークから見た小倉谷山 |

でもこちら(偽ピーク)の方が展望がよかったので、ここで昼食にしてもよかったかもしれません。

小倉谷山・山頂

偽ピークからちょっとだけ歩いたら本当の小倉谷山に到着!

ここでコンビニで買ったおにぎりやパンを食べて休憩。

さきほど登った富士写ヶ岳がずいぶん遠くに見えます。

あとはほぼ下るだけです。

火燈山・山頂

しばらく歩くとほんの少しの登り返しがあって、そこが火燈山の山頂です。

ここも眺望がよくて、お湯を沸かして休憩されているパーティが1組ありました。

この後は眺望はないので、福井平野をよ〜く眺めて、再び下ります。

鉄塔・お地蔵さん・白山神社

下りが続いて子供の足がバカになりかけてきた頃、下の方から人の話し声が聞こえてきました。

そこには鉄塔があり、その下でカマを持って作業されている年配の方々がいらっしゃいました。

登山道を整備されているそうです。

古いガイドマップではなかったこのコースがきれいに整備されて子供でも歩けるようになったのは、こうした皆さんの努力のおかげなのですね。ありがとうございます。

鉄塔を過ぎるとゴールはもうすぐです。

しばらくすると「大内峠」の石碑とお地蔵さんが登場。

ここで次男と三男は深々とお辞儀をしてました。

さらに歩くと屋根が見えてきます。

「白山神社」です。

白山神社は朝停めた駐車場のすぐ後ろにあります。

神社で軽くお参りをして……ゴールです!!

約6時間50分の山行でした。

お二人さん、おつかれさま!

この後、山中温泉の道の駅に隣接する「ゆーゆー館」に寄って温泉につかってから帰りました。

疲れた足に気持ちいい〜。

まとめ

三男は去年の医王山に続く2度目の登山、次男に至ってはこれが初登山でした。

富士写ヶ岳は標高約940mの低山ですが、加賀平野の眺望が良く危ないところもないので初心者にもおすすめです。

ただ今回登った富士写ヶ岳・火燈山周回コースは距離が長いので子供にはきつかったかもしれません。

でも途中で泣き言を言いつつも、最後まで歩き切ったので二人とも偉かったよ!

富士写ヶ岳・火燈山周回コースは僕が持っている古いガイドブックには載っていません。しかし今回登ってみて、しっかり整備されていることを確認できました。

また、道の途中で登山道を整備されている方々にお会いしました。こうしたボランティアの継続的な努力のおかげで道はできているんだなぁと思うと、感謝の気持ちでいっぱいになります。

僕もいずれは山に関わるボランティアに携わろうかなぁ。

<メモ>

・次男:10歳、三男:8歳

コメント

コメントを投稿